よしおば30

Welcome to New Yoshioba30's Homepage

全国城めぐりネット| |

||

| 小田原城 神奈川県小田原市 1st visit 2012.9.14、2nd visit 2013.11.22 (総構を歩く…このページの後半)、3rd visit 2014.2.20 (改めて本丸周辺〜早川口遺構を見る)、4th visit 2016.7.4(平成の大改修後の天守閣を訪ねる) | ||

| 〜 築城者 大森頼春 築城年 15世紀中頃 主な城主 後北条氏、阿部氏、大久保氏、稲葉氏 廃城年 1871年 遺構 石垣、土塁、堀 指定文化財 国の史跡 再建造物 天守、門 日本100名城(23番) 〜 | ||

| 15世紀中頃に大森氏が築いた山城が前身で、その後戦国大名小田原北条氏の居城となってから、関東支配の拠点として次第に拡張され、豊臣秀吉の小田原攻めに備えるために築造された、城下町を囲む延長9kmに及ぶ総構(そうがまえ)の出現により城の規模は最大に達しました。北条氏滅亡後徳川家康の家臣大久保氏が城主となると城は改修され近世城郭の姿になります。大久保氏改易後に城は破却されますが、寛永年間に稲葉氏が城主となると、再び改修が工事が実施され城の姿は一新します。大久保氏が再度城主となりますが、元禄16年に発生した地震により天守をはじめ城内の各施設はほぼ倒壊焼失してしまいます。その後、本丸御殿等を除き再建され幕末に至ります。明治3年小田原城は廃城となり、売却された後次々と解体されました。城址は御用邸時代を経て地元自治体に払い下げられ現在に至っています。また、国指定史跡に指定され、今も整備が続けられています。(天守閣入場時に入手のパンフより) | ||

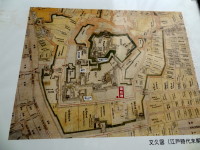

| JR・小田急小田原駅東口から徒歩約15分で城址公園に。下図の現在地のところにあった案内板です。ここから、正面入り口(馬出し門)に行き、そこから、馬屋曲輪、御茶壺曲輪を見て、住吉橋を渡り銅門へ。そこから二の丸〜本丸〜天守閣〜報徳二宮神社を通り、早川口遺構を訪ねて、小田原城に戻った。所要時間約3時間位! | 同じ案内板にあった古図(縄張り図) | |

|

|

|

| 赤い橋は「学橋」、右側が二の丸 | ||

|

||

| 二の丸に通じる学橋…ここから入城せず馬出し門土橋に向かう | 隅櫓 | |

|

|

|

| 馬出門土橋(めがね橋) | 馬出門…二の丸正面の門で、高麗門形式、門と土塀で囲む枡形門の構造となっている (H21年復元) |

二の丸側から隅櫓を見る |

|

|

|

| 馬出門を入り枡形虎口の内側に来る、土塁の上に土塀を設置(外側は石垣の上に土塀) | 鉄砲狭間2、矢狭間1の割合で設置してある。然し左の写真の狭間の位置は低すぎて実戦向きではないると思われる。 | 二の丸広場 南東隅に二重櫓櫓台(にじゅうやぐらやぐらだい)が見える |

|

|

|

| 馬屋曲輪広場から、銅門(あかがねもん)に続く住吉橋、その先の枡形虎口を見る | 馬屋曲輪の東側の土塁方向を見る大腰掛跡 (登城者の待機所や番所として用いられた 建物跡)の標示 |

二重櫓櫓台 1643年12月26付で幕府より櫓新設の許可を得て作事が行われた建物。(現地の説明版より) |

|

|

|

| 櫓台から西方を見る 白い建物は昭和初期の建物だがは現在は観光案内所になっている。 | 切石敷井戸 安山岩を積み上げ、上部は溶結凝灰岩の切り石で外周を円、内憂を六角形に配した井戸(現地説明板より) | 雁木(がんぎ) 土塁上に登るための階段。発掘調査で確認され、もともと斜めに設置されていた(現地説明版より) |

|

|

|

| 馬屋曲輪より見る、住吉橋と銅門、枡形虎口… | 住吉橋手前から…右端に銅門入り口 | 馬屋曲輪の配置図 |

|

|

|

| 銅門(あかがねもん)に通じる虎口への入口、この渡櫓門、内仕切り門と土塀で周囲を囲む枡形門の構造を持つ。 | 枡形の内側 | |

|

|

|

| 銅門(あかがねもん)H9年復元 | ||

|

||

| 枡形虎口の内側 | 銅の装飾がみられる | |

|

|

|

| 銅門(あかがねもん) 馬屋曲輪から二の丸に通じる位置にあり、二の丸正面にあたる。 | ||

|

|

|

| 銅門(あかがねもん)内側 | ||

|

||

| 銅門と二の丸広場 | 伝銅門礎石 銅門で用いられていたと考えられている礎石。ホゾ穴に柱材を固定して礎石とした。 | 二の丸から常盤木門を見上げる |

|

|

|

| 本丸に通じる常盤木門への通路 (赤い橋は現代のもの)江戸時代には本丸を堀が取り囲んでいた。赤い橋の下が「本丸東堀跡」であり、発掘調査では最も幅があるところは20m以上もあったことが確認された。 | 本丸東堀跡より本丸、常盤木門方向を見上げる。 | |

|

|

|

| 同様に本丸方向を見る 手前が昔の水堀の場所 | 常盤木門下に石垣が露出 …石そのものは当時のものか |

橋を渡り本丸を目指す… |

|

|

|

| 小田原城と小田原合戦攻防図…豊臣側の担当大名とその陣地配置図 | 小田原城廻縁(復興に際し新たに付けられた) 一夜城(石垣山城)方向を見る | |

|

|

|

| 真鶴 伊豆半島方面 | ||

|

||

| 本丸石垣(南面) 関東大震災で、本丸の石垣は崩れたが、南側の一部は当時の姿をかなり留めている。 | ||

|

|

|

|

|

|

| 報徳二宮神社を経て早川口を目指す | ||

|

||

| 小田原城小峯曲輪北堀 報徳二宮神社の境内は、戦国時代北条氏によって造成された古い曲輪にあたる。江戸時代の前期は雷曲輪、後期には小峯曲輪と呼ばれていた。この空堀は小峯曲輪を囲む堀の北側の一部。堀幅は神社境内の土塁から21m、深さは現状で5m余りだが、実際の堀底はさらに2-3mは深くなるでしょう。堀底には、堀障子と呼ばれる畝状の仕切りが設けられていた。(現地の案内板より抜粋・編集) | 報徳二宮神社内の二宮金次郎像 | |

|

|

|

| 神社境内にも梅が咲いていました | ||

|

||

| 原報徳二宮神社より西方に徒歩約15分で早川口遺構の場所に着く。 | 途中、国道1号線に出て、消防署のある角・早川口の交差点を左折して、熱海方向に、JR線に沿って西の方向へ歩。 | 少し歩くと、左側に資生堂のビルが見えて、その後、下の写真の案内標識に出会う。これを見過ごさないよう… |

|

|

|

| 左折して、すぐ右側に魚屋さんがあり、その先のT字路で右折すると、下の看板が見えてくる(左側に) | 早川口遺構 豊臣秀吉との戦いに備えて、城下も取り込んだ土塁と堀からなる周囲約9kmにも及ぶ「総構」を造営し、小田原城の強化を図った。この早川口遺構は、小田原城総構えの南西に位置する虎口でその遺構は、二重戸張(ふたえとばり)と呼ばれる土塁と堀を二重に配した構造となっている。この場所は明治時代以降に屋敷の庭園として少なからぬ改変を受けており、本来の遺構の姿を留めていないが、外側の高さ2.8mの土塁や堀状の窪地などは当時の遺構の姿が残されたもの言える。(小田原市教育委員会が現地に設置の説明版より) | |

|

|

|

|

|

|

| 早川口遺構からJR線に沿って小田原駅を目指したが、その国道135号線の傍にあった「小田原城址」の碑 | ||

|

||

| ※ You Tubeに「小田原城ー本丸周辺の石垣群と早川口遺構をめぐる」 を投稿しました。本HPの動画のページからご覧いただけます。 |

||

| 〜 小田原城の総構(そうがまえ)の遺構を訪ねて 〜 2013.11.22訪問 北条氏は、豊臣秀吉との合戦に備えて、小田原城とその城下を囲う周囲約9kmにも及ぶ大規模な空堀と土塁を築いた。これらの堀は、散策路としてよく整備されており、堀底を散策できる「小峯御鐘ノ台大堀切東掘り」や「早川口遺構」など、現在も各所に総構の名残を示す堀や土塁の痕跡が残っている。「小峯御鐘ノ台東掘」は幅が約20〜30m、深さは土塁の頂上から約12mあり、堀の法面は50度という急勾配のものもある。空堀としては全国的に最大規模といえよう。 |

||

| 小田原駅前に設置の地図 下の方に、「城山陸上競技場」、その下に城山公園、すぐ下に「小峯の大堀切」の表示が見える |

小田原駅西口 | |

|

|

|

| 浄永寺の碑のそばに「小峯の大堀切」まで980m、14分の標示が… | ||

|

||

| 案内板の拡大 | 「ごぜんくるわ」の石碑 … 説明は右の列を参照 | |

|

|

この地は、今も底の広い窪地で、以前は土塁や空堀を持つ城郭遺構であった。この一角から中世の祭祀遺構と考えられる敷石遺構が発掘され、現在も保存されている。城郭でいう御前曲輪とは、一般例では城内で神仏をまつる場所である。なおこの曲輪には、「人質曲輪」という別称もあった。<左の碑の横に記載されている説明文> |

| 「小峯の大堀切まで430m」の標識 | 「毒榎平」の碑 … 説明は右の欄 | |

|

|

この地の西端に残る巨大な土塁と空堀は小田原城の三の丸外郭の遺構で、小田原北条市時代後期に築造されたものである。この遺構は豊臣秀吉の小田原攻めに備えた大外郭成立以前の小田原城の最西端にあたる重要な場所であった。毒榎は植物の油桐のことであるが、ここで栽培されたという記録は残されていない。<左の碑の横に記載されている説明文> |

| 三の丸の端の部分で、ここから左に大堀切が広がる<小峯御鐘ノ台大堀切東掘り> 小峯大堀切の説明はここをクリック! |

||

|

|

|

| 底部より入ってきた方角を見る | 土橋上に少し上がっている、実際はもっと深かったのか? | |

|

|

|

| 堀の底から改めて眺める…深いし勾配もある! | 堀の端の部分、相洋高校近く…横矢がかかっている | |

|

|

|

| 堀切東掘りの終盤… | ||

|

||

| 大堀切東掘りの端の部分。ここから戻って御鐘ノ台間堀へ向かう | 御鐘ノ台間堀を望遠で撮影…ロープが張ってあり入れなかった (下の地図で場所を確認できます) |

|

|

|

|

| 御鐘ノ台間堀の…中堀との境界辺か | 現地に設置してあった「小峯御鐘ノ台周辺の遺構展開図」 | |

|

|

|

| 峯御鐘ノ台大堀切東掘を出たところ(城南中学グランド側の道路に出た) | ||

|

||

| 小峯畑の碑 説明は右の欄 | この盆地状の土地は、古くは城の要害として利用されたと考えられ、江戸時代には、この地の土砂を小田原城の低地部の改修用に運び出したという伝承もある。また、相模湾岸などの警備が重視される幕末のころは「小峯畑調練場」となり、小田原藩兵の軍事訓練が行われた。<左の碑の横に記載されている説明文> | 小峯畑碑から駅方向に歩くと天守が見えてくる |

|

|

|

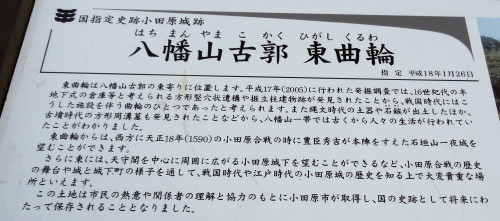

| 「八幡山古郭被害曲輪」にやってきた(線路の傍、対面に天守が見える) | ||

|

|

|

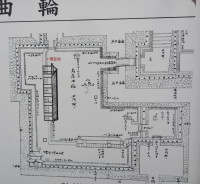

| 小田原駅の南西側に位置する丘陵上に東曲輪などいくつかの曲輪を配した。井戸や障子掘りなどが確認されている。 | 小田原城三の丸元蔵堀 二の丸外郭のさらに外側に三の丸外角を構築した。調査の結果、堀の幅は4-8m、不可あ3-4mで、2か所の横矢掛と9か所の障子堀が確認された。場所は、上の方の地図の「現在地」とある辺り。 | |

|

|

|

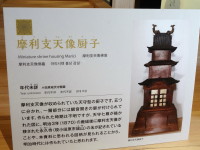

| 〜 小田原城 平成の大改修・御用米曲輪発掘調査中 〜 2016.7.6 訪問 小田原城天守閣が復興されたのは、昭和35年、小田原市姿勢20周年記念事業としてであった。その後、既に50年以上が経過しており、耐震補強が必要であることから、平成27年7月から平成28年4月にかけて工事が行われた。耐震補強工事の他、屋根・外壁工事、空調設備工事がなされ、そして常設展示を全面的にリニューアルされた。トピックスとしては、「摩利支天像」の安置スペースが再現された。江戸時代の小田原城天守最上階には、武士の守護神として信仰されてきた摩利支天像がまつられていたことが明らかになり、このほど、小田原藩有林を中心に小田原の木を使って、当時の天守最上階を再現している。(小田原市ホームページ之情報を参考にしました。) |

||

| 国道135号線から城域に入るところにあった城址碑。この右側、道路を挟んでJRの線路が… | 左の碑から、入ってすぐ(左側)に御用米曲輪…発掘調査中であった | |

|

|

|

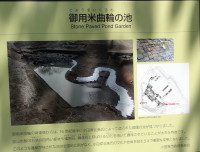

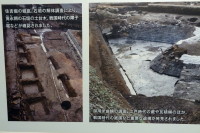

| 戦国時代の建物跡…主要な人物の居館跡とされている | 切石敷き遺構…戦国時代の庭園の一部。色の違う石をモザイク状に敷き詰めていた | 庭園の池が発掘調査で分かった… |

|

|

|

| 新装なった天守閣…多くの観光客が訪れていた | 左の写真の右下の石垣…この辺は苔むしていて雰囲気が出ていた。 | |

|

|

|

| 左の写真は住吉堀底の障子掘り…右は御用米曲輪の庭園の池 | ||

|

||

| 平成の大改修の一環で、「摩利支天像」が再現された。天守最上層(5F)に… | ||

|

|

|

| 最上階より伊豆大島方面を臨む… | 西側、一夜城方向を臨む… | |

|

|

|

| 今度は北側、小田原駅方向を臨む… | ||

|

||

| 耐震補強に加えて、屋根・外壁工事がなされた。外壁の全面塗装が実施されたので、白さが際立っています。 | ||

|

|

|

|

||

| 常盤木門は本丸 の正門にあたり、他の門と比べても大きく、堅固に造 られていた。多聞櫓と渡櫓門を配し、多聞櫓は武器等の貯蔵庫として使用されていた。枡形虎口の構造となっている。 | ||

|

|

|

|

||

| 馬出門を出て、小田原駅方向へ… | ||

|

||

| アクセス:JR線・小田急小田原線 小田原駅から徒歩約10分 | ※ You Tubeに「小田原城ー総構を歩く」を投稿しています。You Tubeのページにジャンプしてご覧ください! | |